Il seme di questa prospettiva nasce intorno a settembre 2024, mette radici tra un ascolto di qualche emergente dimenticato da dio e prospera tra qualche disco mainstream dopato dall’algoritmo e dai media principali del settore.

Non è mia intenzione concentrarmi nella tensione interna tra l’origine del rap come voce degli emarginati e la sua trasformazione in voce dei ricchi-privilegiati, ma iniziamo da qui.

Dalla resistenza a realizzazione del sogno neoliberale

Originariamente, il rap nasce nei ghetti afroamericani come forma di resistenza culturale: un linguaggio che denuncia, racconta e rivendica. È controcultura. Ma come molte forme espressive nate ai margini, divenute poi note, anche il rap è stato cooptato dal mercato in maniera quasi immediata; basta prendere in considerazione i primi lampanti casi mainstream, la realizzazione di “Rapper’s Delight” (1979) o il primo disco d’oro del genere, conquistato da “The Breaks” di Kurtis Blow, estratto dall’album omonimo del 1980.

Il processo di istituzionalizzazione è simile a quanto è successo al punk, al rock o al reggae: ciò che nasce per contestare, diventa “prodotto culturale” fruibile, vendibile e, quindi, adattabile al gusto dominante.

In Italia, questo passaggio non ha tardato ad essere replicato: iniziata poco prima dei primi anni 2000 ( pensiamo al disco d’oro di “Verba Manent” di Frankie Hi-NRG MC, pubblicato nel 1994), la svolta forse più decisiva e massificata è avvenuta pienamente tra la seconda metà degli anni 2010 e i primi 2020, con l’assorbimento della gen 2016 Sfera Ebbasta, Lazza, Salmo, ecc.

Spostiamoci caleidoscopicamente alle classifiche attuali e guardiamo con un’attenzione, nemmeno troppo concentrata, i nomi in classifica: i rapper e le rapper più che rappresentare i margini, mettono in luce la realizzazione del sogno neoliberale dell’auto-affermazione individuale. E fino a qui nulla di nuovo dirai. Vero.

“1 per i soldi, 2 per lo show”. 3: liberarsi da una gabbia dorata è la nuova realness?

Il successo – la meta da conquistare nella prima parte della carriera, se lo scopo è quello di fare rap mainstream -, diventa frutto del merito, del “farsi da sé“, del “ce l’ho fatta da solo” — rispecchiando senza troppe difficoltà la narrazione tipica del rap, divenuta poi il cliché a braccetto con l’ideologia neoliberista.

Una volta raggiunto il successo, inizia la seconda parte delle carriere che spesso coincide con l’emersione del vuoto: la ricchezza e il privilegio diventano fonte di solitudine, pressione psicologica e senso di alienazione.

Questo tipo di contenuto (in questi primi anni degli anni ’20), imbellettato e reso tiepidamente più attraente anche dai neon nostalgici del “biennio viola“, diventa perno di una narrazione che fa strike nelle classifiche FIMI e che regge in piedi l’architettura degli album indirizzati al grande pubblico.

Chiamato in ballo in “X2VR” di Sfera Ebbasta (in cui Sfera dice chiaramente che nonostante il successo rimane il solito “ragazzo della piazza”), imperante in prodotti dalle ambizioni vedi “Locura” di Lazza – come dice anche nella traccia che apre il progetto, “ZERI IN PIÙ (Locura)” -; analogamente, ma con le dovute differenze, lo spiega bene anche Marracash nella sua trilogia e in particolare nella sua “bolla”, Noyz lo menziona in “Virus” e in “CVLT” rendendosi conto di tutta la strada percorsa.

Il tempo passa in fretta sopra al mio Daytona (‘cura)

Lazza – ZERI IN PIÙ (LOCURA)” feat. Laura Pausini (Locura, 2024)

Però non cura

La codificazione che ho trovato più originale, riflessiva e – forse – un po’ sganciata dal resto è quella di Salmo in “Ranch“, in cui il rapper racconta la fuga del mondo urbano per riproporre un ritorno bucolico al suo ranch di Olbia (patria natale), in un’epicurea solitudine che gli permette di non ripudiare i privilegi, ma di guardarli con un’altra luce che illumina prospettive che possono mettere in moto riflessioni di altra forma e natura.

I rapper del cane a tre teste hanno declinato la solitudine dei numeri primi nelle più svariate forme, ma la maniera più coincisa, citando un aforisma celebre, la plasma Guè facendola diventare un vero e proprio brano: “Piango Sulla Lambo” (lo ha già fatto n volte nel corso della sua carriera), lasciandola trasformare a Rose Villain in un mantra.

Piango sulla Lambo

Guè – piango sulla lambo feat. Rose Villain (“GVESVS”, 2021)

E, baby, piove tanto

Ma piove dentro

Se prendiamo un setaccio ben tarato e passiamo i principali progetti dei rapper mainstream, troviamo diverse tracce e riproposizioni della ricca sofferenza; alla fin fine, quello che i rapper dicono è che la ricchezza non è redenzione, ma una nuova forma di prigione esistenziale.

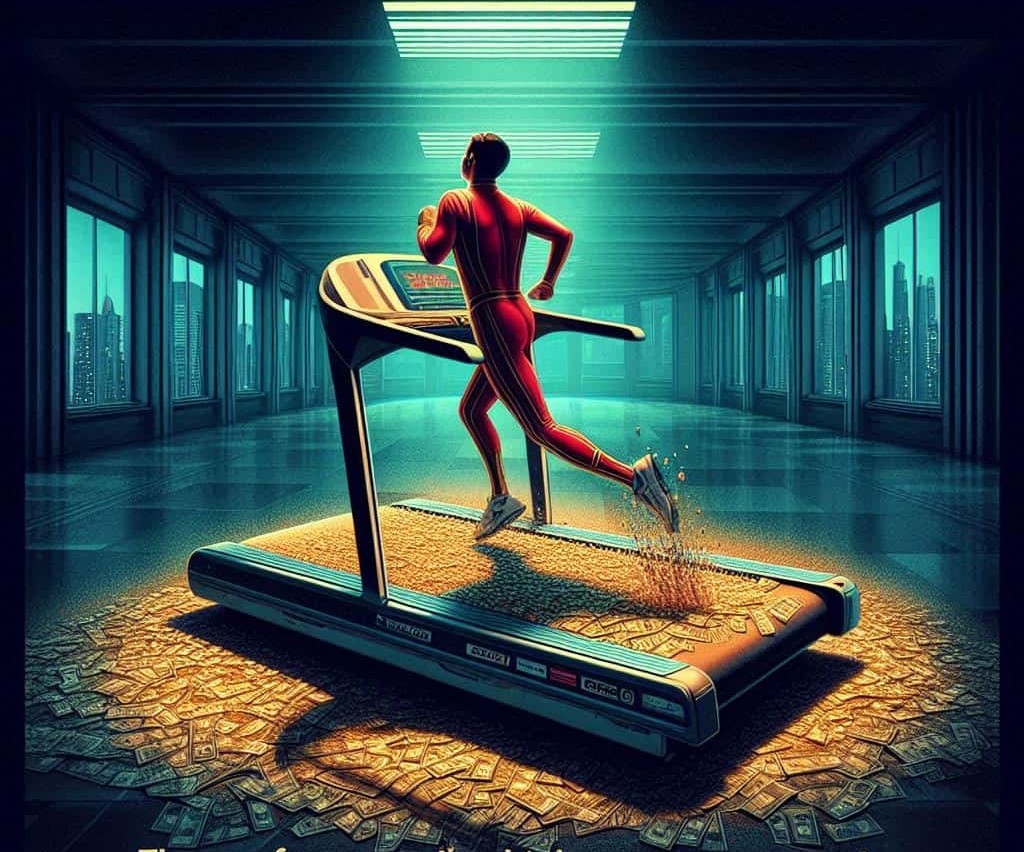

Da qui in poi è come se l’inarrestabile corsa verso il successo cambiasse terreno: da asfalto diventa parquet, moquet, poi un tapis-roulant che non si ferma. Continua la corsa verso i soldi, ma per mantenere uno statuto conquistato con il sudore ma che non dà la felicità agognata. Una sorta di ruota del criceto, per citare Astro e un “mito fondativo” della mentalità imprenditoriale americana.

Per quanto il rap, in un certo senso, abbia spesso venduto il dolore in ogni sua ecotipizzazione territoriale, alle orecchie di chi ascolta il genere, il contenuto principale dei dischi mainstream prende i connotati di un paradosso tutto contemporaneo: il rapper parla da una posizione di successo, ma usa quella piattaforma per mostrare le crepe del privilegio; è una auto-denuncia che però non mette in discussione il sistema (che li ha premiati), ma piuttosto lo rende ancora più affascinante, più “umano”, più vendibile.

Il profitto si liquefà appropriandosi dell’empatia, trasformandosi in un “capitalismo empatico”: sono ricco, ma ti vendo anche il mio dolore, purché io possa restare sul palco.

Se si pensa a questo fenomeno solamente in relazione ai big del genere “più adulti” si compie però un errore di prospettiva: è sempre più frequente ascoltare questo tipo di tematiche anche nei primi progetti ufficiali delle nuove leve, visti i contratti astronomici che firmano.

Oggi è tutto chiaro e io sono lo stesso

Artie 5ive – Intro (La Bella Vita) (LA BELLAVITA, 2025)

Di quando ho iniziato, non sono diverso

O forse non c’è nesso e non c’è compromesso

Perché so che nessuno mi vorrebbe com’ero

Tutto bene nel complesso, però

Scambierei un paio di cose col successo

Attenzione: questo non significa che non si possa parlare di questo tipo di sofferenza, o che chi è ricco non possa stare male per la sua condizione psicologica, ma che il tema si sta incredibilmente inflazionando e, a tratti, romanticizzando.

Se da una parte ciò fa emergere come ci sia la necessità di ri-orientare le priorità e ricercare nuovi valori, dall’altra si evidenzia anche che questo tipo di sofferenza è una sofferenza vendibile e che piace.

Ma dopo aver venduto il dolore cosa resta? La realness sta cambiando i suoi connotati

Il rap non è mai stato solo una riproduzione in scala della realtà, ma anche una performance identitaria in un certo senso. Oggi tra le file dei dischi più venduti, la narrazione del disagio si trasforma in una nuova estetica del successo: il dolore della persona ricca diventa un elemento di autenticità.

“Sono ricco, ma sto male”: la volontà di raccontare qualcosa che sia reale anche per chi ascolta si ri-configura e allarga i limiti di considerazione prendendo una nuova forma di “realness”. Nonostante le differenze economiche, se i bisogni basilari li soddisfi, i soldi non colmano ciò che manca dentro e questa massima popolare, che acquisisce senso e forza dagli ambienti di media estrazione sociale in su, ricerca la sua proliferazione e la sua riconoscenza per legittimarsi.

In questo senso, il rapper-mainstream-tipo che raggiunge la vetta diventa cantore della condizione postmoderna del benessere malato: ce l’ha fatta, ma è schiavo delle aspettative, del mercato, dell’immagine. Non parla più da escluso, ma da integrato sofferente.

Raggiunto simbolicamente il successo, sistemata la propria condizione, quando le logiche di mercato ri-chiedono musica, il benessere malato diventa la carta da giocare. L’intensificazione del “dolore nonostante i soldi” e la piega più esistenzialista del genere nelle punte del genere sono aumentate da dopo “Persona” (2019). Il disco del rapper di Barona, vero game changer del genere, ha ulteriormente mercificato il malessere provato da una posizione più agiata e ha palesato nuove possibilità narrative; è come se chi fa rap in Italia si fosse reso conto che mostrandosi sofferenti al pubblico, riesce ad acquisire maggiore credito.

Mo che il modo in cui mi umilio è diventato proficuo

Kid Yugi – Lucifero (I Nomi Del Diavolo, 2024)

Pianto dopo pianto, rigo dopo rigo

Ora che il dolore e la sofferenza diventano carte scambiabili per un’ulteriore avanzata verso una posizione maggiormente agiata, chi fa rap diventata espressione di una borghesia culturale che usa il linguaggio del rap perché è diventato il linguaggio globale del racconto personale.

Quindi se tutto è vendibile e acquistabile, cosa può ancora fare la differenza nella narrazione?

Il rischio di stagnazione del rap mainstream, almeno dal punto di vista contenutistico, è reale, e non solo in Italia. Il punto è che, una volta che un genere arriva al vertice dell’industria culturale — quindi è ovunque, genera profitti e influenza la moda, il linguaggio, il comportamento — perde il suo margine di rottura. E con esso anche molta della sua vitalità.

Il rap non è più la voce di un gruppo specifico, ma un contenitore globale in cui tutti possono inserirsi — influencer, popstar, ricchi, poveri, artisti di provincia o metropolitani. La democratizzazione del genere ne ha aumentato la diffusione, ma ha anche diluito la carica politica originaria, rischiato l’omologazione estetica e narrativa, reso la rabbia una posa, il disagio un brand.

Questo lo rende “post-rivoluzionario”: continua a usare simboli di ribellione, ma dentro un contesto perfettamente compatibile col mercato.

Giunto al dunque mi sembra legittimo chiedersi: cosa rappresentano oggi i rapper per il pubblico giovane? Se il rapper di successo è ricco ma depresso e distante, immerso in una vita non propriamente replicabile, che tipo di identificazione è possibile? Si ricerca ancora l’identificazione?

Allora, se non si tratta più di rispecchiarsi, si tratta forse di desiderare. Depotenziando il rapporto empatico, ci si sposta verso qualcosa di più aspirazionale: “non mi ci riconosco, ma vorrei essere come lui“. È un cambio di paradigma: il rap non rappresenta più la realtà vissuta, ma uno dei sogni capitalisti di evasione dalla realtà.

Un genere rischia di stagnare quando non ha più nulla di autentico da dire, ripete se stesso per rimanere in classifica, diventa autoreferenziale (parla solo di sé). Molto del rap mainstream attuale mostra questi sintomi. Tuttavia, stagnazione non vuol dire morte: vuol dire che il centro è saturo. Ma la linfa di un genere musicale spesso torna dai margini ed è lì che ora si notano le variazioni più interessanti, proprio nelle zone liminali e d’intersezione che ancora faticano a trovare uno stato di quiete.

Se hai letto fino a qui ti ringrazio. Arriviamo alle conclusioni.

Come già anticipato nell’editoriale di inizio 2025, ci sono possibilità narrative altrettanto interessanti, meno inflazionate e più concrete che stanno già prendendo piede e che – mi auguro – potranno proliferare senza una pressione discografica stretta.

Ci sono nuovi margini sociali che devono ancora essere tutti quanti raccontati: l’esclusione e la marginalizzazione sono fenomeni ancora attuali e il rap ne è un valido megafono, le migrazioni extracomunitare e intracomunitarie, le periferie post-pandemia (come lo stesso 22Simba racconta), la crisi climatica (anche se mi rendo conto che possa avere concretizzazioni analoghe al brano sul petrolio di Laioung), la disoccupazione intellettuale.

Sempre validi e di ampio respiro sono gli ibridi di genere, le contaminazioni con elettronica, il ritorno alla valorizzazione del jazz, della musica tradizionale, drill, hyperpop; sono tutti generi e situazioni musicali che toccano ambienti differenti, con storie e vissuti unici capaci di importare quel quid in più.

Le voci femminili e queer ancora sottorappresentate, hanno ancora tutto da dare per una maggiore consapevolezza di chi ascolta, per una ri-formazione del genere e la creazione di un nuovo equilibrio.

Il rap regionale e dialettale, forse quello con più potenziale, può valorizzare l’identità locale e combattere la milanizzazione musicale e, soprattutto, l’omologazione metropolitana (pensiamo al bellissimo lavoro che stanno portando avanti Glasond e Hammon con la Calabria).

Ciò che reputo importante sottolineare è che se guardiamo bene — non ai vertici, ma ai bordi — c’è ancora chi ha qualcosa da dire che non sia solo un branding del disagio, perché se il centro si svuota, la vita pulsa ancora ai margini e se c’è un posto in cui il rap può tornare a essere necessario, è lì.

Nessun commento!