Parlare di un classico è difficile. Già solo provare a definirlo è complesso, figuriamoci provare a trarne un’interpretazione, mettere in fila degli argomenti. Lo vedi, è lì, enorme: ha segnato un’epoca, un modo di vedere il mondo, ha rivoluzionato un’estetica, ha segnato nitidamente un primo e un dopo. Anche solo pensare di approcciare una tale mole mette soggezione. Ma, forse bisogna solo trovare un espediente.

Nelle pieghe di YouTube, dimenticato dai più, giace un video, impolverato come una vecchia diapositiva. Si tratta di uno stralcio di un episodio di HipHop Generation, un programma che è andato in onda su Rai Tre dal 15 settembre 2004. Lo show ebbe un tale successo che andò in onda per bene quattro settimane, prima di essere miseramente cancellato dai palinsesti delle televisioni di Stato. Il format era molto semplice: su un palco assolutamente dimenticabile, sfilavano diversi ospiti che si esibivano nelle discipline cardine dell’HipHop. A condurre questa delirante corrida, c’era un insospettabile (e assolutamente poco televisivo) Inoki.

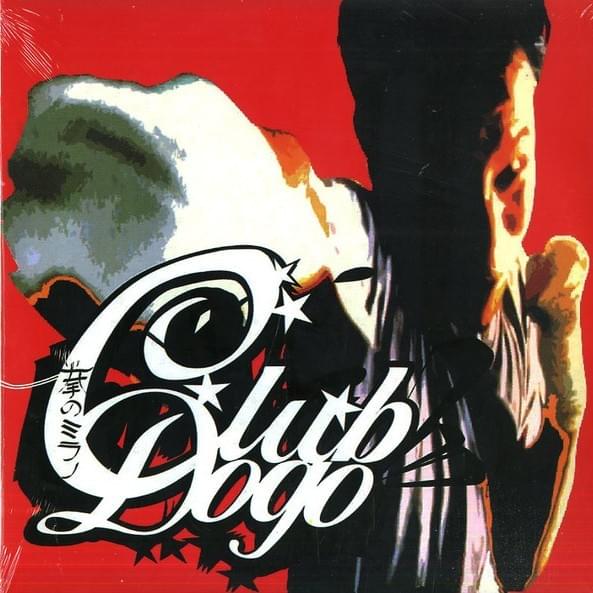

Insomma, nell’episodio in questione viene invitata sul palco “la rivelazione di quest’anno nell’underground, nel sottosuolo dell’HipHop italiano”. Con queste testuali parole e con un gesto piuttosto impacciato della cartellina, Inoki chiama i Club Dogo. Il trio è iconico: Gué Pequeno, sneakers bianche, baggie jeans, maglietta da basket azzurra e durag bianco, impugna un microfono; Don Joe, stilisticamente molto affine, si tiene in disparte, ciondola imbarazzato e in silenzio, con le braccia conserte; Jake La Furia, baggie jeans e snapback storto, affronta la telecamera e fa da portavoce del gruppo. Mentre cerca di spiegare il motivo del nome del trio, Inoki lo invita perfino a parlare guardando in camera.

Viene annunciato il brano dell’esibizione, estratto dall’ultimo album del gruppo. Uno sbarbato Dj Shablo fa partire la base e accade qualcosa. Il tempo si dilata: un beat con un campione reggae inizia a picchiare, i tre cominciano a muoversi e intonano il ritornello.

Sono completamente stonati.

Iniziano le strofe. Parte Gué. Sputa rime come un drago.

E così “Note Killer” si srotola come una cartina davanti agli occhi dei telespettatori, con il suo storytelling perfetto; le citazioni al cinema, al mondo dello spettacolo, alla letteratura, alla musica stessa; con la sua narrazione “cruda come al sushi bar dove ora conto i soldi”, tra proiettili, soldi rubati, una rapina finita male, il disperato tentativo di un’evasione. Sullo sfondo c’è la donna a cui è dedicata la canzone, l’amore di un gangster riportato alle orecchie dell’ascoltatore con una chiarezza clinica.

In quel video c’è Mi Fist. In quei tre ragazzi terribilmente fuori luogo c’è Mi Fist. In “Note Killer” c’è Mi Fist. Nel fatto che i Club Doga fossero in diretta televisiva, su Rai Tre, relegati in quarta serata, con quelle rime, vestiti in quel modo, Mi Fist brilla più che mai.

Non era la prima volta che il rap passava in televisione. Ma quello che passava in prima serata, non faceva più paura a nessuno. Ve lo ricordate il Festival Bar? L’Arena di Verona gremita di ragazzini urlanti, euforici di ascoltare le hit che non potevano ascoltare in streaming? Sul palco più omologato, più addomesticato, più commerciale del Bel Paese, nell’estato del 2003 si erano esibiti gli Articolo 31, che facevano impazzire l’Arena con “La Mia Ragazza Mena”. Di rap lì c’era poco, quello in televisione poteva starci: non si parlava di morti in strada, di scontri armati, di guerriglia urbana, di spaccio e colpi di arma da fuoco, di prostitute e cocaina. Il “rap” che passava sulla Mediaset alle 21:30 era il melodicissimo ritratto di una ragazza – maschiaccio che faceva sognare i ragazzini e sorridere le ragazzine più trasgressive. Sì, poteva essere un po’ irreverente, ma assolutamente accettabile per le linee guide della Mediaset.

Mi Fist no. Troppo pericoloso, troppo sbagliato. La musica del demonio.

Su un campione di Wilson Pickett, l’”Intro” di Mi Fist recita “quindi adesso è tutto pronto per lo scontro”. Il primo album dei Club Dogo è un pugno, un colpo, un grido e l’unica categoria applicabile per comprenderlo a fondo è quello dell’opposizione, della disobbedienza civile, dell’irriverenza, dello scomodo. Con una copertina rosso sangue, i tre ragazzi imbarazzati dalle telecamere con quel disco dichiararono guerra a quel sistema culturale italiano che proprio nel 2004 stava raggiungendo la sua forma più compiuta.

Chiudete occhi, è davanti a voi. Mi riferisco all’Italia del secondo governo Berlusconi, della politica apartitica delle televisioni private, del crollo delle ideologie, di Francesco Totti e di Ilary Blasi. L’immaginario del Bel Paese di quegli anni è così definito che quasi sembra di riviverlo: il maschile che si appiattisce sul modello del calciatore, il femminile su quello delle Veline, il Grande Fratello e l’Isola dei Famosi; l’Italia che si siede al tavolo del G8 di Genova nel 2001, mentre a Piazza Alimonda muore Carlo Giuliani, mentre la globalizzazione bussa alle porte del mondo e i movimenti no-global trattengono il fiato per non farsi schiacciare dall’omologazione.

Mentre l’Italia galoppa verso questa direzione, Mi Fist si oppone, in direzione ostinata e contraria. Non è un caso se dopo “Intro”, il disco continua con “Cronache di Resistenza”, un grido di battaglia contro gli abusi in divisa, contro la massificazione dei nuovi mezzi di comunicazione, è la bandiera di una rivolta: il brano impone una dualità, un’opposizione, un noi contro di voi, noi “generazione di BR, figli della bomba”, voi “generazione di PR, figli della Bamba”.

Guè, Jake e Joe stavano facendo l’HipHop, la controcultura e lo stavano calando nella realtà, nei sobborghi della Milano della Mediaset e dei Navigli, della corruzione politica e della cocaina: noi i reietti della giungla di cemento, contro di voi, uomini d’affari, imbottiti di cocaina; noi, brutti ma liberi, contro di voi, impomatati ma schiavi del sistema. La rivoluzione si cuce negli abiti degli Mc’s che diventano le armature di cui vestirsi per rispondere a tutto al perbenismo imperante: “Selezione all’ingresso” è il manuale del B–Boy che non appartiene alla Milano da Bere, che non può entrare nei locali pettinati perché non ha gli abiti adatti.

Forse alla fine MiFist è diventato il classico che tutti veneriamo proprio perché rappresenta tutti gli aspetti più intrinseci della cultura underground italiana, negli anni in cui decidere da che parte stare era fondamentale.

Mi Fist, infatti, suona HipHop perché Joe ritaglia beat, gioca con i suoni, li campiona, scratcha, crea loop. Mi Fist puzza di HipHop perché gioca con la lingua, la trasforma in un’arma, nello strumento che deve provocare e dare fastidio; nel disco c’è il gusto per la rima, per la figura retorica, per il gioco di parole, per l’incastro che non stanca mai l’ascoltatore che è quasi costretto ad aspettare la barra successiva.

Così “ogni metafora ti buca tipo P38”, e chi legge una rima del Guercio “la sottolinea, chi la sente manda indietro tre volte dopo continua”, collassa “chi va contro la sintassi” di Jake. Mi Fist trasuda HipHop perché è il prodotto di un collettivo di amici, di una ballotta, di un gruppo di fratelli che ogni giorno lotta per sopravvivere in una società che li ha posti ai margini, che parlano senza filtri di depressione nella “Casa dei Fantasmi”, che si ringraziano senza peli sulla lingua in “Phra”, l’outro di uno dei più importanti dischi della musica italiana.

Calvino dice che un classico galoppa attraverso i secoli senza mai perdere il suo trotto, senza perdere smalto, riuscendo sempre a dire qualcosa a ogni epoca che attraversa. Mi Fist nasce da un contesto specifico, ma poi comincia a correre, batte gli zoccoli sullo sterrato e ancora oggi, a 20 anni di distanza, sentiamo il tonfo dei suoi zoccoli alle calcagna.

A noi, oggi, il primo album dei Club Dogo non smette di parlare di libertà di espressione, del coraggio di opporsi, di non rinunciare a prendere una posizione, di resistere senza paura. Nel 2004 Guè Pequeno, Jake la Furia e Don Joe amplificarono la rivoluzione dalle loro case, e oggi, a quasi 20 anni di distanza, Mi Fist continua a essere “il fottuto virus che è entrato nel nostro sistema”.

Nessun commento!